2024年10月9日(天候:曇りのち晴れ、人数3名)

YAMAPへ投稿

https://yamap.com/activities/34974586

尾瀬

2024年5月28日(雨)、29日(雨のち晴)(人数:2名)

28日:鳩待峠 → 山の鼻 → 尾瀬小屋 (泊)

29日:尾瀬小屋 → 尾瀬沼 → 三平峠 →大清水

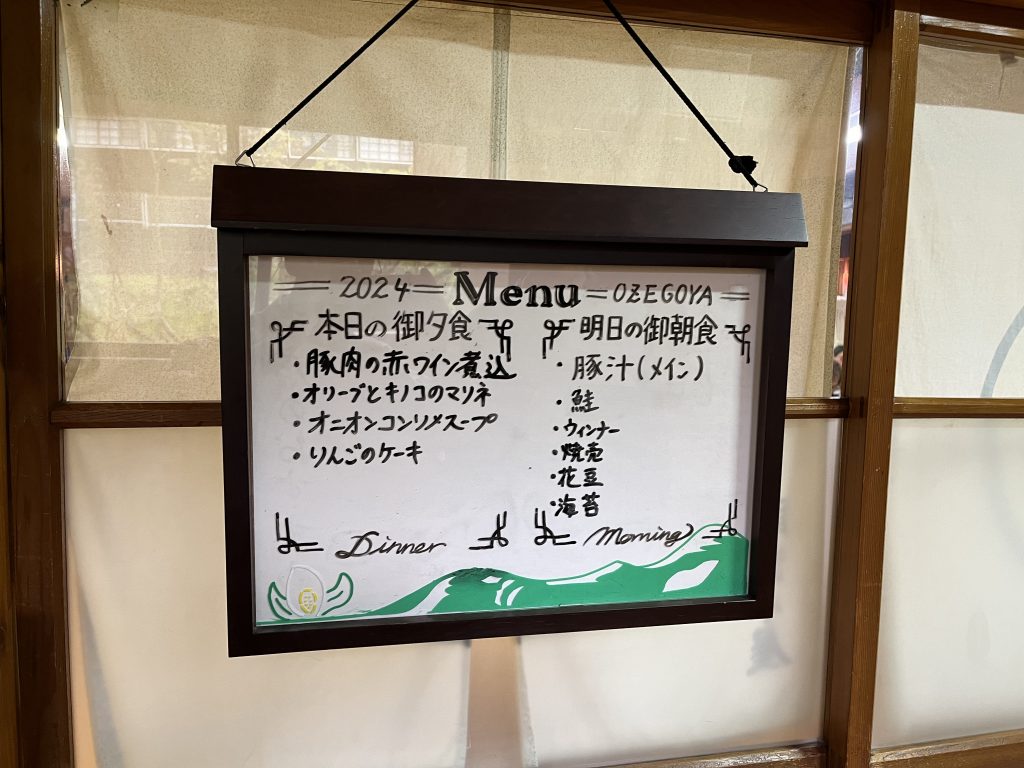

尾瀬戸倉に駐車してシャトルバスで鳩待峠へ。峠から山の鼻へ下る。天気は雨だが、下り登りとも、ツアー客の団体が多く人が多い。山の鼻からは平坦な木道が続き、意外と人が少なく、周りの景色に癒されながら進み、尾瀬小屋に到着。予約時は狭い部屋しかなかったが、雨のためか満室でなく、広い部屋に入れた(その分、追加費用はとられた)。洗い場も含め4、5人ほど入れば一杯の風呂に入る。燧ケ岳の伏流水を使っているとのこと。透き通った湯で熱くて気持ち良い。通常、山小屋で風呂に入れるのは、まずないことなのでありがたい。夕食も山小屋と思えないリッチなメニューで満足。

2日目は、尾瀬沼を目指すが標高差が250メートル程あり、視界が開けない山の中、結構な登りとなる。沼尻に出て、左方向へ進みビジターセンター、尾瀬沼山荘を経て、三平峠への100メートル程の登りとなる。三平峠から一ノ瀬までは340メートル程の下りの山道。天候も回復し青空が見えてきた。一ノ瀬からは大清水まで1時間ほどの林道歩き、セミの大合唱を聞きながら下った。雨模様のためか、意外と人も少なく、ゆっくり&くつろいだ山行ができた。

両神山 辺見尾根

2024年5月15日(天候:晴、人数:3名)

大谷(6:00)→ 辺見尾根稜線(8:20)→ 辺見岳(14:15)→ キワダ平(15:40)→ 天狗(16:45)→ 一位ガタワ (17:40) → 日向大谷 (21:00)

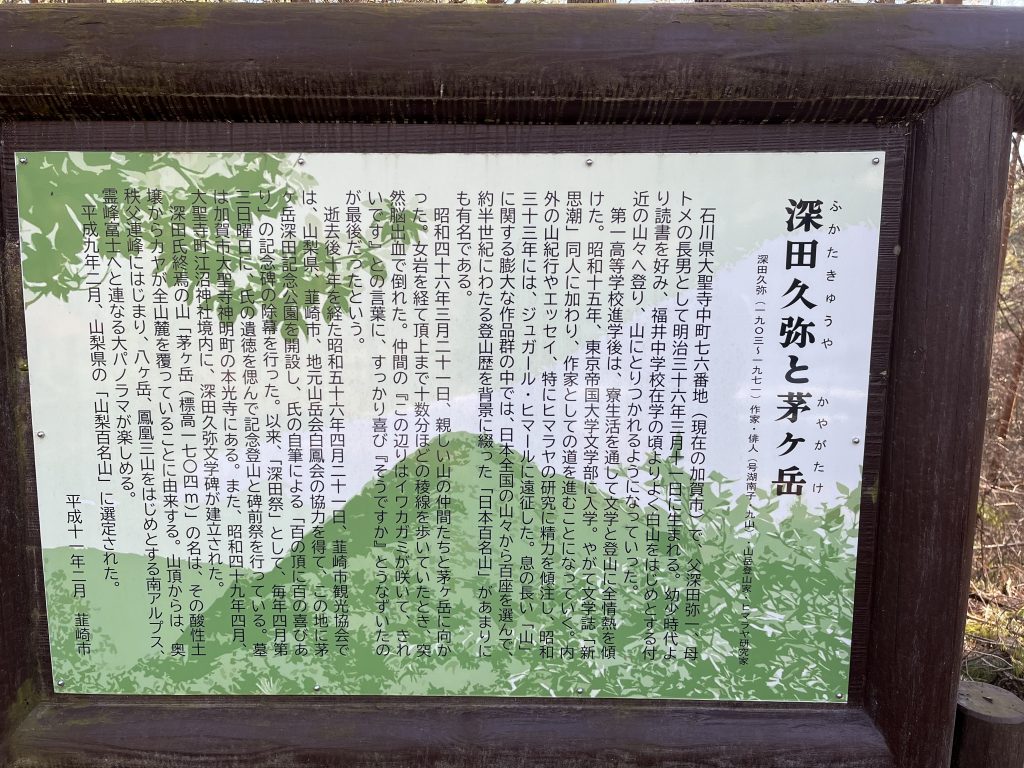

茅ヶ岳

2024年3月13日(天候:晴、人数:3名)

深田記念公園駐車場(8:10)→ 女岩(9:40)→ 深田久弥石碑(11:05)→ 茅ヶ岳山頂(11:45)→ 深田記念公園駐車場(15:05)

前日、平地では雨だったが山では雪だったため登るに従って結構な積雪となっており、途中でチェーンスパイクを履く。山頂では30~50cm程の雪、眺望は360度見渡せる。金ヶ岳へは行かず南西尾根を下る。前山大明神林道に出たところで、所々凍ている林道を注意して歩いて駐車場へ戻る。

白泰山(奥秩父)

2023年12月27日(天候:うす曇り、人数:4名)

白泰山登山口(8:40)→ 一里観音(9:25)→ 白泰山分岐(11:00)→白泰山(11:20)→ 白泰山避難小屋(11:50~13:05)→ 白泰山登山口 (14:50)

栃本広場から林道を白泰山登山口まで入る、ゲートがあり車はここまで。杉林の中を登りやがて尾根に出る。一里観音で小休止、下側に林道が見える。さらに進むと白泰山山頂への分岐が出て来て、道標に従って山頂を目指す。石がごろごろで歩きづらい。山頂はアセビなども生えていて展望はない。山頂からは、先ほどの分岐には下らず尾根伝いに踏み跡を辿ると、分岐からくる巻道と合する。避難小屋に到着し先の、のぞき岩から展望を楽しみ、小屋に戻って大休止。温度計があり、0度を少し下回っている。ストーブやマキ、鉈等も備え付けられている立派できれいな小屋だ。一泊位したいところだ。コンロを出して暖かいものを食べて飲んでくつろいだ。小屋に感謝して往路を戻る。白泰山は巻く。登山口からの標高差は千メートル程あるが、ピークの上り下りがほぼ無いので、比較的スムーズに行動できる。大滝温泉に入ってから帰宅。

帳付山(西上州)

2023年11月23日(天候:晴、人数:4名)

天丸橋(8:05)→ 社壇乗越(8:50)→ 馬道のコル(10:30)→ 帳付山(12:30)→ 馬道のコル(14:10)→ 社壇乗越 (16:10) → 天丸橋 (16:50)

天丸橋からはゲートがあり車両通行止め(立ち入り禁止)で車で入れず、社壇乗越まで舗装道路を歩く。社壇乗越からはしっかりした巻道を進む。一部紅葉が残っている箇所もある、大量の落ち葉が吹き溜まっていて、もも辺りまで埋まる箇所もある。右が急斜面で滑落したら止まらない箇所もあり慎重に進む。やがて、左方向へジグザブに登り、右方向へと道が続き馬道のコルに出る。県境の稜線を進み、途中、ちょっとして岩場ぎみの下降があるが固定ロープもあり、持参の20m細引きを出すこともなく通過。帳付山は展望はなく、ちょっとその先の岩場から半面の展望が効く。長居はせずに馬道のコルまで戻って大休止する。休日ではあるが、ソロの人3名程に会っただけ、静かな山行だった。しおじの湯に入ってから帰宅。

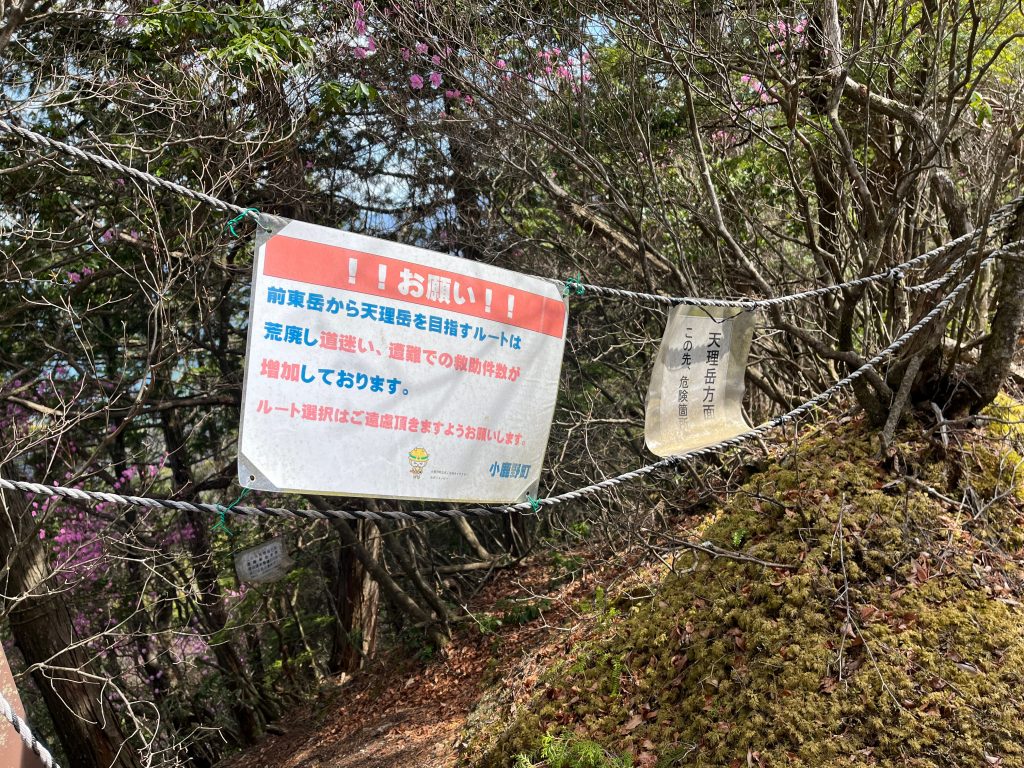

両神山 天武将尾根

2023年5月3日(天候:晴、人数:4名)

日向大谷(6:30)→ 楢尾沢峠へ続く稜線(7:00)→ 傾斜のある北面(7:45)→ 犬曳尾根下降点(8:55)→ 天理岳(9:15)→ 禿岩下部 (11:00) → 前東岳 (14:05) → 両神山頂 (14:30) → 両神神社 (15:15) → 清滝小屋 (16:50) → 弘法之井戸 (17:05) → 日向大谷 (19:15)

連休のためすでに相当数の車が無料駐車場に止まっていたが、誘導員の方に聞いたら上の有料にもまだ置けるとのことで、最上の有料(\1,000/日)に駐車して出発。楢尾沢峠へ続く稜線へ出てまずは天理岳を目指す。北面の立っている箇所もロープを出すことなく通過し、犬曳尾根下降点を通過。天理岳山頂基部には鎖場があり、他のメンバーはこれを利用。よく見たら左側に巻道らしきものがあり自分はこれを辿る。すると左へ天武将尾根ルートを分け、さらに進むと天理岳山頂へ出た。天理岳からは相当な登下降、バランスをくずしたりして滑りだしたら止まらない急傾斜も続く。禿岩は下り口がハング気味で、安全のためロープを出して確保して下る。前東岳直下にも急傾斜帯があるが、シャクナゲの木等が繁茂しており、精神的には落ち着いて登れる。やがて八丁尾根に出てほっとする。両神山頂を経由して、両神神社で大休止して下る。途中で暗くなり、ヘッドランプの灯を頼りに道を踏み外さないように慎重に下り、無事日向大谷に到着。充実した山行だった。

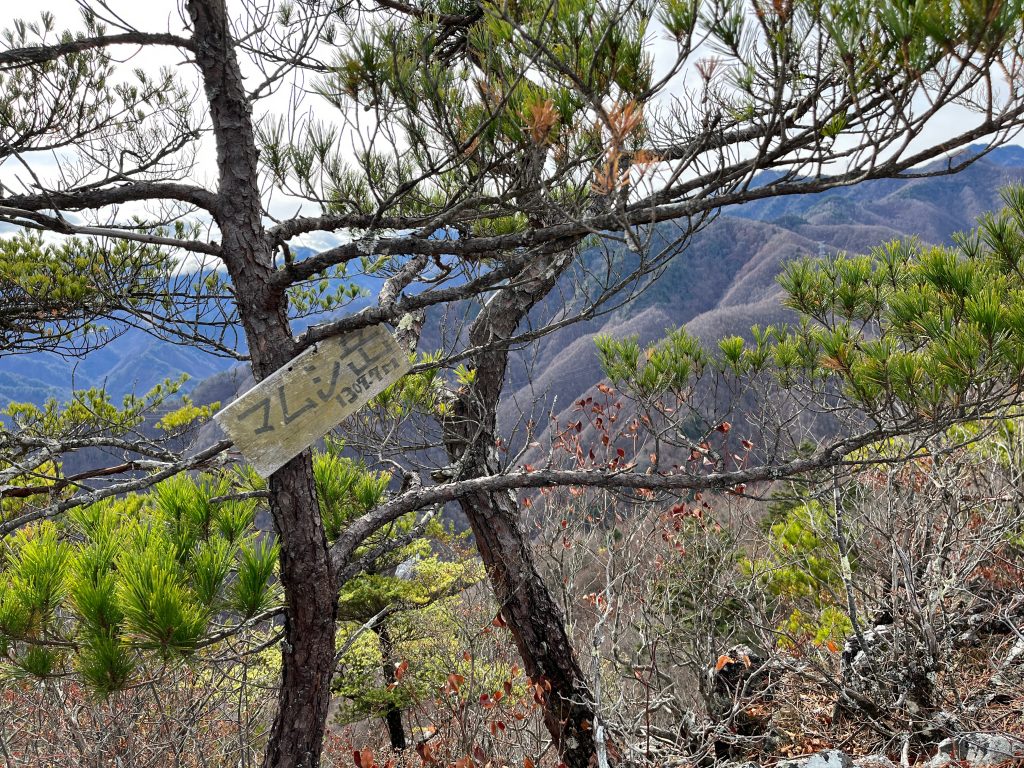

西上州 マムシ岳

2022年11月30日(天候:晴、人数:4名)

キリンテ登山口(8:00)→ 鉄塔(8:20)→ ノ五三の石標(10:20)→ マムシ岳(11:20)→ マムシのコル(13:55)→ ゲンナイ登山口 (15:15)

固定ロープが続く箇所とトラバース箇所は念のため持参の20mロープ出して安全を確保して登る(写真をとる余裕がなかったようだ)。2~3mほどの垂直の岩場は最後にスタンスがなく短く細い固定ロープ3本を握って突っ張って越える(それらが、地図上どこなのかも写真も記録もとってなかったので記憶があいまいで残念)。山と渓谷2021年9月号に掲載の「西上州 マムシ岳の事故現場を歩く」の事故現場の第一岩場は、事故の右ルートはとらず左側を越える。楽しく緊張する岩稜歩きが続き、落ち葉も多いが尾根筋を意識していれば迷うことはない。マムシのコルに着きほっとして大休憩。後は、通常ルートを下って林道に出る。帰りはしおじの湯(湯量も豊富で良い温泉)に入って緊張と疲れを癒す。

浅草岳

樽前山(北海道)

2022年8月27日(天候:雨)

七合目ヒュッテ(12:00)→ 外輪(12:40)→ 東山(12:50)→ 七合目ヒュッテ(14:00)

28日に北海道マラソン参加予定なので、前日に樽前山・風不死岳を登ることを計画。

羽田を早朝の飛行機で出発し、千歳でレンタカーを借り送付済の熊スプレーをヤマト運輸のセンターで回収し道央道を苫小牧西ICで降り、道道141号(樽前錦岡線)を経て樽前山七合目ヒュッテ駐車場まで入る。雨なので車は数台しか駐車していない。支度を整え出発する頃には、12時になってしまった。

最初は樹林帯の中の丸太階段状の所を登って行くと先行者が帰って来た。樹林帯が消えた所から、吹きさらしになり風が強くて引き返して来たとのこと。進むと程なく樹林帯は消え、風雨も強くなり視界も数十メートル位しかないが、道もしっかりついているし(熊以外の)危険を感じるほどではない。外輪に到着し右手の斜面を登り東山に到着。本来なら溶岩ドームや支笏湖が見えるはずなのに何も見えない。天気と時間を考え、風不死岳往復やお花畑コースからの下山は諦め、今登ってきた道を引き返すことにした。

登山口に戻って来た時には、残っている車は自分の車だけだった。天気の良いときに、時間に余裕を持って再度チャレンジしたい。